図 1c-1. 電子メイルと実際の郵便

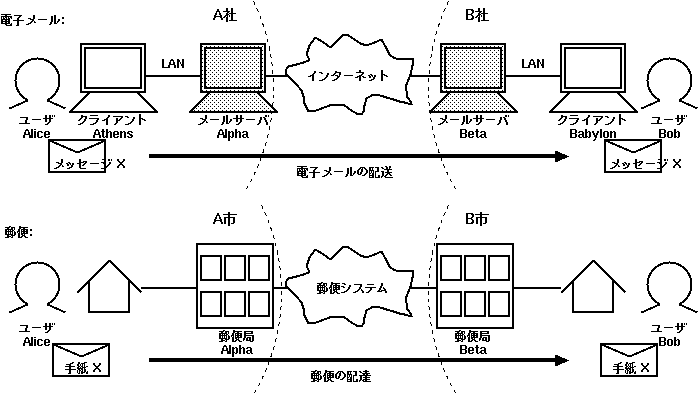

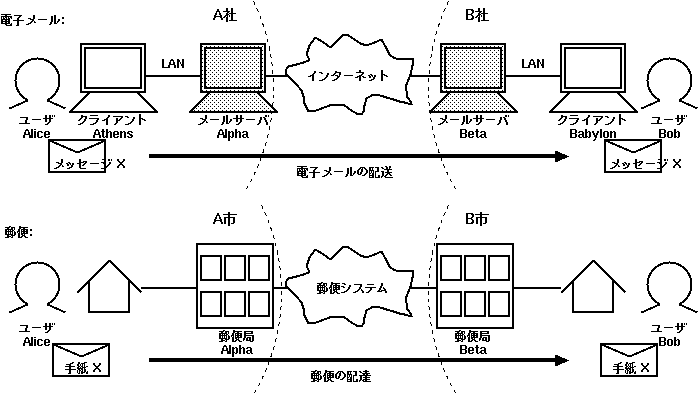

上であげたような特徴を実現するカギは、電子メイルがつねに「メイルサーバ」と 呼ばれるホストを経由して配送されるところにあります。 これは実際の郵便が郵便局を経由して配達されるのに似ています。

以下では電子メイルが送られるしくみを、郵便と対比しながら説明します。 話を簡単にするため、ここでは多くの企業でもっともありふれた ケースをもとに解説しましょう。まず各個人がLAN (ローカルエリアネットワーク) で 接続された自分のパソコン (クライアントマシン) を持っており、そこでメイラを使って 電子メイルを読み書きするものとします。A社 にいるユーザ Alice が、 別の企業 B社 にいるユーザ Bob に電子メイルを送ると仮定しましょう。 この場合、電子メイルの流れは次のようになります (図 1c-1)。

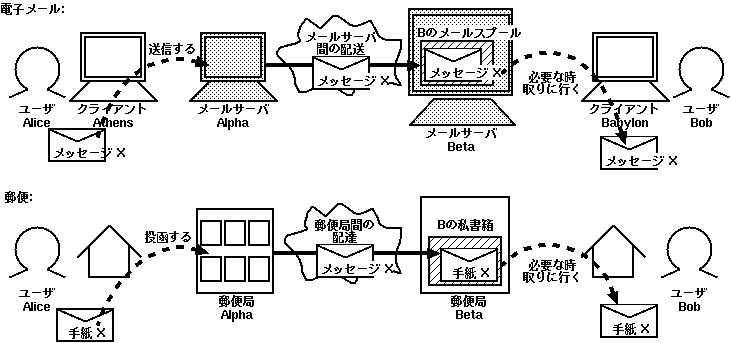

このように電子メイルは、その根本的な原理においては郵便と似ていますが、 異なる点があります。実際の郵便では、宛て先には受取人の住所が含まれており、 郵便は受取人の自宅まで直接配達されます。しかし電子メイルはユーザのクライアントマシンに対してではなく、 受け取り側のメイルサーバ上にあるそのユーザ用の「メイルスプール」に対して配送されます。 つまり、実際には電子メイルはメイルサーバまでしか (自動的には) 到達しません。 電子メイルは通常の郵便というよりもむしろ私書箱を使った通信に近いといえます (図 1c-2)。 ユーザは配送されたメイルを自分でメイルサーバまで取りに行かなければならないのです。 しかし逆にいえば、ユーザがメイルサーバを見に行くのは好きな時間でかまいません。 それ以外のあいだはユーザはネットワークに接続する必要さえないのです。 同じことはメイルの送信にもあてはまります。ユーザはメイルを送信するだけ メイルサーバに接続すればよく、それ以外の時間はネットワークから切り離されていてもかまいません。

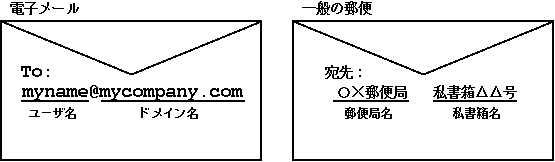

もうひとつの違いは、郵便と電子メイルの「宛名」の違いです。 通常、電子メイルを配送する宛て先 (ユーザ) はメイルアドレスによって指定されます。 これは「ユーザ名」と「ドメイン名」と呼ばれる 2つの部分からなっており、 これらはそれぞれ郵便における氏名と住所に対応していると考えることができます。 しかし、ドメイン名はユーザの使っているクライアントマシンを表すものではありません。 電子メイルにおけるドメイン名は、受け取り先のメイルサーバを表します (「ドメイン名 (メイルサーバの名前)」はメイルサーバの ホスト名 (IPアドレス) とは違うことに注意してください。 ややこしいですが、電子メイルにおいてはメイルサーバの名前は 通常のホスト名とは独立に決められています。したがって、 電子メイルを送る際にはまずドメイン名を実際のメイルサーバの IP アドレスに 変換する必要があり、これは DNS の MX レコードを使って行なわれます (ふつうホスト名から IP アドレスを解決するときは DNS の A レコードが使われます)。) 郵便では、私書箱は特定の郵便局に設置されます。 ある私書箱に手紙を送りたい場合は、その私書箱が置かれている郵便局名と、 私書箱の名義がわかれば手紙を送ることができますが、私書箱のさらに先まで 手紙を送ることはできません。電子メイルでは郵便局がメイルサーバに対応し、 メイルアドレスのドメイン名とユーザ名がそれぞれ郵便局名と 私書箱の名義に対応していると考えることができます (図 1c-3)。